¿Un romántico en España? Peor aún: un sinfonista, lo más deshonroso dentro de nuestras fronteras musicales a mediados del siglo XIX. Es por esta osadía por la que se considera a Miguel Marqués como el único sinfonista español, porque, a pesar de todo, lo hacía con orgullo y con calidad. Vamos a ver quién era este lunático que prefirió escribir sinfonías a hacerse rico produciendo zarzuelas, aunque realmente hizo unas cuantas.

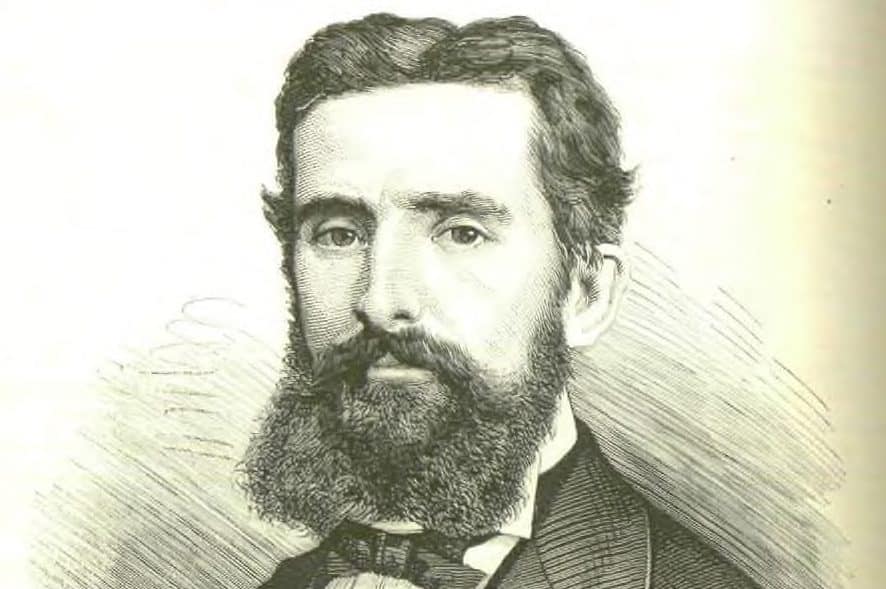

Pedro Miguel Juan Buenaventura Bernadino Marqués y García nació en 1843 en Palma de Mallorca. Destacó durante su infancia como violinista, llegando a ser concertino en la orquesta de ópera del Círculo Parmesano con sólo once años. Gracias a su talento, se le dio la oportunidad de estudiar en Francia, en el conservatorio de París, donde aprendió orquestación de Hector Berlioz, quien probablemente le descubriría el fantástico mundo del sinfonismo. A los veinte años volvió a Mallorca para hacer el servicio militar y posteriormente se mudó a Madrid para seguir su formación en el conservatorio. Es allí donde comenzó su fama como compositor al ganar distintos premios de composición, orquestación y armonía hasta que en 1869 se le dio la oportunidad de estrenar su primera sinfonía.

El sinfonismo español en el siglo XIX

Hagamos un inciso. Estrenar hoy una sinfonía es complicado, es una oportunidad reservada a gente con mucho talento y cierto renombre (o con mucho dinero); pero estrenar una sinfonía (romántica) a mediados del siglo XIX en España es una locura. Primero, porque las únicas sinfonías que llamaban la atención del público eran las relacionadas con el teatro, esto es: las oberturas (que se solían llamar sinfonías). Segundo, porque no había una tradición sinfónica romántica en España, lo que generaba que no se contase con orquestas especializadas hasta la creación por parte de Francisco Asenjo Barbieri de la Sociedad Artístico-musical de Socorros Mutuos alrededor de 1860, que ya podemos considerar romántica. Antes de eso ya se habían creado las orquestas sinfónicas de Madrid y Barcelona, así como la filarmónica de Málaga, que interpretaban con cierta profusión las obras de Haydn, Mozart y Beethoven; pero aún así, aquello fue alrededor de 1840 y siempre se consideraron orquestas clásicas. En España lo único que interesaba era el teatro musical: la Zarzuela, las óperas italianas y las operetas francesas; hasta el punto de que la Sinfonía n.º 5 (Op. 67) de Beethoven no fue estrenada hasta 1867 (otras fuentes menores -wikipedia mediante- indican 1837, pero están mal). Así que, teniendo en cuenta esto, imaginemos un joven de veintitrés años estrenando una sinfonía romántica en la capital. La consecuencia directa es que se le comenzó a llamar «El Beethoven Español», lo que resume en esencia la historia sinfónica de nuestro país, pues el genio de Bonn había muerto cincuenta años antes. Incluso «El Beethoven Francés», George Onslow, llevaba muerto diez años cuando todo esto ocurría. Lo que podemos sacar de este inciso es que, si hubo romanticismo en España (que no se tiene del todo claro), éste llegó demasiado tarde. Los autores no se ponen de acuerdo en el porqué. La influencia de la iglesia, el gusto por el costumbrismo, la importancia del teatro popular… han sido apuntadas como causas potenciales. Pero volvamos a Miguel Marqués.

Las Sinfonías de Miguel Marqués

La Historia de un Día, así se subtitulaba la primera sinfonía de Miguel Marqués. A falta de un estudio semiótico, no se tiene claro si es una sinfonía programática, aunque el comienzo sí parece representar un amanecer. Una sinfonía en la que predominan las cuerdas y el viento madera, especialmente en el último movimiento. Fue por este último movimiento por el que se ganó el título de «El Beethoven Español», debido a que el desarrollo contrapuntístico y la violencia de algunos pasajes nos recuerdan al genio romántico. Así describía a esta sinfonía Antonio Peña y Goñi:

La sinfonía clásica, la sinfonía de Beethoven, es para el público madrileño, en su inmensa mayoría, matrona añeja y malhumorada cuyos tiempos pasaron y que sólo algunos curiosos visitan de higos a brevas en el museo arqueológico del arte. Marqués la ha adornado y la ha transformado. Ha lavado su cara con leche de Iris y velutina, ha llenado su frente de ricitos a la dernière, resguardados de la lluvia bajo la techumbre exótica de un sombrero cabriolet…

A pesar de las bonitas -y vacías- palabras de Peña y Goñi, lo cierto es que, aunque la sinfonía es una gran sinfonía, más teniendo en cuenta su contexto, no llega al nivel de Beethoven sesenta años después. Tanto es así que la que suena añeja es la de Marqués. No obstante, el compositor mallorquín rompió con esa sinfonía los grandes muros impuestos al sinfonismo español, abriendo así una puerta a autores posteriores como Tomás Bretón.

La segunda sinfonía, que fue estrenada un año después (1870), nos la vamos a saltar. No aporta mucho. Si acaso el último movimiento merece la pena escucharlo: una marcha popular escrita para gustar.

Llegamos al éxito: La Tercera Sinfonía en Si menor de Pedro Miguel Marqués, estrenada en 1876 por la Sociedad de Conciertos y que tuvo un éxito internacional efímero, siendo interpretada en París, Múnich, Viena… para ser olvidada poco después. Media hora de gran dramatismo, de contrastes entre violencia y dulzura con una amplia supremacía de la sección de cuerda. Destaca, bajo mi percepción, el tercer movimiento, influenciado notablemente por el teatro musical madrileño, pero llevándolo a otro nivel. Es un gran scherzo, una gran broma con una orquestación ágil, juguetona y que recuerda a lo que posteriormente desarrollaría Mahler con la melodía de timbres (Klangfarbenmelodie, en alemán).

El conocido musicólogo y pianista Antonio Iglesias describiría la Tercera de Miguel Marqués diciendo: «abundancia de ideas, estructuras observadas con sabiduría, recursos orquestales bien empleados, todo ha de inducirnos a admitir esta sinfonía entre aquellas adscritas al buen sinfonismo europeo». Y es que, si hay quien puede alabar y disfrutar los tostones infumables que son las sinfonías de Bruckner, erigiendo a su autor al Olimpo de los compositores europeos, entonces Miguel Marqués con esta sinfonía ágil y disfrutable, a la vez que emocionante, no puede ser menos. Sin embargo, no nos volvamos locos, ciertamente estaría en un estadio inferior.

La Sinfonía nº4 fue estrenada dos años después (1878) y no rompe excesivamente con su estilo particular, donde destacan las cuerdas. Sí se puede apreciar una evolución en la orquestación. Esta evolución, aunque no lo haya comentado previamente, es una constante en toda su obra sinfónica. En cada composición la maestría en el uso de los colores orquestales va in crescendo, con especial predilección por las mixturas entre las cuerdas y las maderas. De igual modo, se puede apreciar de forma notable que el uso de los metales, con la técnica del primer romanticismo de las cuatro trompas armónicas, se mantiene y se sublima. Tanto es así que en esta sinfonía los metales adquieren en muchos pasajes un gran protagonismo. Por ejemplo, a mitad del primer movimiento podemos encontrar una preciosa y heroica llamada de trompa, que culminará en un gran final. Otro ejemplo es el comienzo del segundo movimiento, donde los metales son los encargados de introducir el tema principal. Tal y como ocurría con la tercera sinfonía, el tercer movimiento es la pieza que considero más inspirada. Con su regusto nacional, Miguel Marqués demuestra que se siente cómodo scherzando y jugueteando con las preciosistas melodías que va ideando. Sin dejarnos llevar por lo exitoso de su tercera sinfonía, podríamos decir que esta es su sinfonía más talentosa. Es, según mi opinión, su mejor partitura.

Su última sinfonía estrenada en 1880 no representa una gran evolución. Es la más beethoviana de todas, o mejor dicho, la más influenciada por la escuela sinfónica del centro de Europa. De igual forma, especialmente en los pasajes violinísticos, aparecen recursos de Zarzuela de segunda mano, es decir, influenciados por el gusto de la ópera italiana. En España, la influencia de Italia en el teatro musical español siempre se consideró un problema grave y, según para quién, un mal necesario e ineludible; así que los recursos italianizantes de esta sinfonía pueden ser considerados también zarzueleros. De esta sinfonía voy a decir poco, no me parece especialmente interesante, aunque la considero un buen broche a su corpus sinfónico.

Miguel Marqués es nuestro mayor representante sinfónico, quizás no por su éxito, sino por haberse arriesgado a traernos el género más importante de todos (la sinfonía) a nuestras fronteras, y también por haber infundado valor y conocimientos a los jóvenes compositores que le precedieron. Sus sinfonías son correctas, algunas incluso correctísimas, a pesar de no mantenerse al nivel de algunos sinfonistas europeos. Sin embargo, su obra constituye un oasis de originalidad y ambición en mitad de nuestro desierto de zarzuelas. Uno de sus rasgos más interesantes es el uso de nuestra tradición musical. Un uso sutil y apropiado que no cae en lo obvio, como ocurrirá después con los pintoresquistas y nacionalistas, que hacen del arabesco y el alhambrismo su estandarte.

Termino este pequeño homenaje con su obra más famosa, el Preludio para el Anillo de Fuego de 1878. Efectivamente, es un zarzuela. Aunque Miguel Marqués fuese sinfonista de corazón, tenía que comer, y en España eso sólo se conseguía montando una buena fiesta, algo que al parecer no ha cambiado.